3日目はまず、年縞博物館に行きました。年縞博物館????と思われたかもしれませんが、今回ボタハイに参加された全員(さらにサブガイドの久徳さんも)が「なんじゃそりゃ?と思われたようです。でも、仕方なくついていった年縞博物館が楽しい滞在となりました。「また行きたい!」と何人にも言われました。

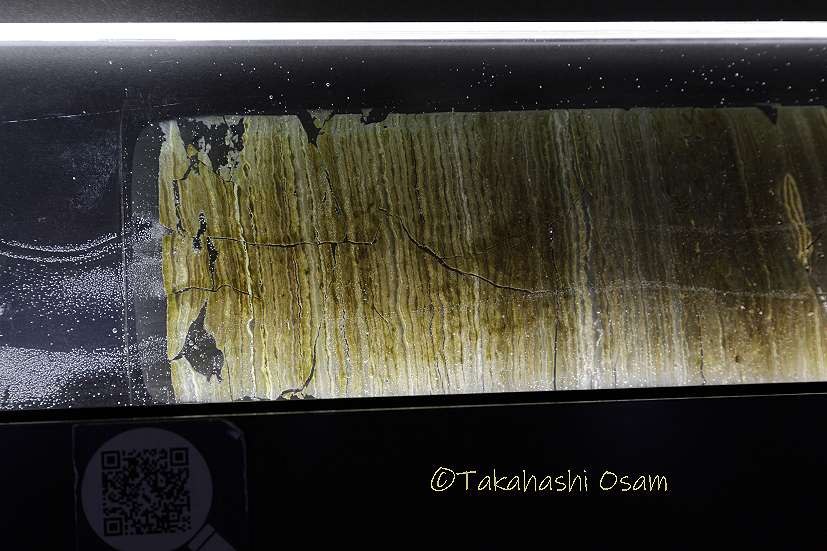

さて年縞博物館とは何でしょうか。年縞とは三方五湖のひとつ、水月湖の地層のことです。水月湖の湖底に降り積もるプランクトンなどの堆積物で、夏と冬とで堆積する色が違い、木の年輪のように一年の積み重ねがはっきりわかるのです。

この水月湖は奇跡の湖です。まず四季があります。だから、年縞ができるのです、熱帯にある湖では年縞はできません。寒すぎてもダメです。さらに深さが必要です。深さがある淡水湖では、酸素が少なく、生き物がいないので撹乱されることがありません。ところが堆積物が溜まると、どんどん浅くなってしまうのです。ところがこの水月湖は、巨大な活断層が近くにあり、数千年に数メートルも沈降しているのです。たまたまですが、年縞が積もっただけ、沈んでいったのです。だから8万年もの間、変わらず年縞が残っていったのです。年縞については詳しいことは年縞博物館のHPなどをご覧ください。

たまたま、年縞博物館の学芸員さんが詳しく説明していただき、とても内容の濃い滞在になりました。

午後は敦賀に移動し、金ヶ崎城址の奥山、天筒山に登りました。ここは、日本の戦国時代の歴史に重要な山です。植物観察をしながら、歴史の想いをはせます。織田信長、徳川家康、のちの太閤秀吉・・・。

最後に気比神社に立ちより、敦賀駅で解散。いい旅でした。

ここに地球の8万年の歴史が

きざまれています。

水月湖の年縞は、

世界の基準として

認められています。

これだけ見てもおもしろくはないのですが、

説明を聞くと、

歴史が動き出します。

Canon EOS R5 MarkⅡ

Canon RF14-35mm F4 L IS USM

白(夏)黒(冬)で一年です。

Canon EOS R5 MarkⅡ

Canon RF14-35mm F4 L IS USM

気比の松原が見えています。

Canon EOS R5 MarkⅡ

Canon RF100mm F2.8 L MACRO IS USM